Der Tod ist ein „Scheißgefühl“

Text: Dominik Reintjes Fotos: Christopher Holletschek

Dr. Gernot Reimann ist leitender Arzt der Intensiv- und Schlaganfallstation der neurologischen Klinik Dortmund. In seinen bisher 21 Berufsjahren wurde der Neurologe immer wieder mit dem Tod konfrontiert. Bei einem Rundgang durch die Klinik erzählt er, was er für ein Verhältnis zum Sterben hat.

In seinem Beruf als Neurologe erlebt Reimann beinahe täglich akute Fälle und muss folgenschwere Entscheidungen treffen. Auf solche Notfälle kann er sich allerdings nie einstellen. „Wenn eine Notaufnahme erfolgt, muss gehandelt werden. Ich nehme den direkten Weg zum Patienten, gehe aber langsam, um nochmal alles im Kopf zu ordnen und ruhig zu bleiben“, erklärt der 49-jährige. Um auf solche Situationen vorbereitet zu sein, absolvieren die Ärzte der neurologischen Klinik stetig Fortbildungen und gemeinsame Übungen. Diese seien so wichtig für das gemeinsame Arbeiten in Notsituationen, dass sich Dr. Gernot Reimann sogar wünschen würde, dass es mehr verpflichtende Fortbildungen für die Ärzte geben würde. „Dass ich immer auf jeden Patienten perfekt vorbereitet bin, kann ich leider nicht behaupten. Aber als Arzt gehört eben Intuition dazu“, so Reimann.

Während eines Klinikrundgangs steht Reimann in seinem weißen Ärztekittel in der Einfahrtshalle der Rettungswagen und schaut den Flur in die Notaufnahme herunter. „Hier werden die Patienten mit Höchstgeschwindigkeit in den Schockraum gebracht und von mir und meinen Kollegen hoffentlich gerettet“, erklärt der 49-jährige. In diesem Raum werden alle Notoperationen der Neurologischen Klinik durchgeführt. Neben einer großen Liege mit allerlei elektronischen Geräten, gibt es viel Platz für ein großes Ärzteteam. Ein Assistenzarzt hebt gerade einen Gummihandschuh vom Boden auf. „Es soll ja auch ordentlich sein, wenn wieder neuer Besuch kommt“, scherzt Reimann.

Reimanns „Lebensretter“

Als leitender Arzt der Intensivstation und der Schlaganfallstation betreut und unterstützt Gernot Reimann die Ärzte und Ärztinnen der neurologischen Klinik und überwacht den Gesundheitszustand der Patienten durch regelmäßige Untersuchungen und Übungen. In Notsituationen greift er selbst als Arzt ein und führt anspruchsvolle Eingriffe durch, wie einen Luftröhrenschnitt oder eine Blutverdünnung bei Schlaganfallpatienten. „Bei einem Schlaganfall sterben pro Minute zwei Millionen Zellen im Körper ab, das ist extrem viel. Da muss schnell und hoffentlich richtig gehandelt werden“, sagt Reimann.

Der Tod wird in seinem Beruf zur Routine. Auf der Intensivstation käme es eben vor, dass pro Woche bis zu zwei Menschen sterben. Auf diesen normalen Prozess müsse man sich einfach einstellen. „Für mich selber ist ein Tod auf der Intensivstation ein Versagen der Medizin. Wir konnten einen Patienten nicht retten, weil die Medizin eben noch nicht besser ist“, sagt Reimann, der dank dieser Sichtweise mit dem Tod von Patienten umgehen kann.

Auf dem Weg von Reimanns Büro zur Intensivstation steht im Gang der Station der mobile Wiederbelebungswagen mit einem eingeschalteten Defibrillator, der im Notfall sofort zum Einsatz kommen kann. Darüber hängt ein altes Schaubild des menschlichen Gehirns. Reimann öffnet die Schubladen des Wagens und zeigt die Medikamente: Adrenalin lautet der einzige Name, der einem bekannt vorkommt. Aber das ist nur einer der vielen kleinen „Lebensretter“, wie Reimann sie nennt.

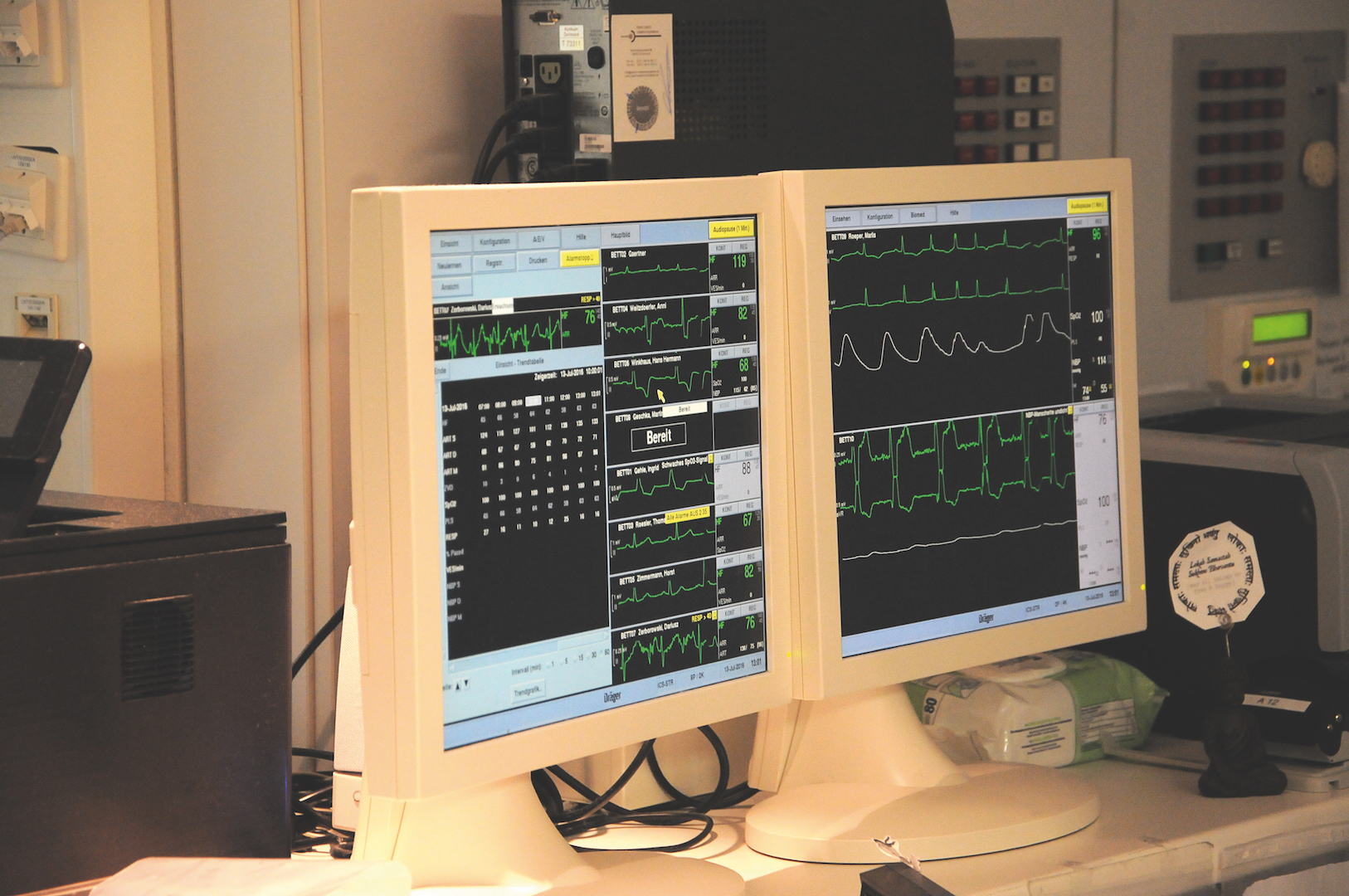

Die Überwachung der Patienten – eine von Reimanns Aufgaben.

Den Tod versucht Reimann immer zu verhindern. Sein medizinischer Ethos laute „Alles retten, was nicht weglaufen kann“. So hat Dr. Gernot Reimann Medizin in seinen über 20 Berufsjahren schon immer aufgefasst. Durch Patientenverfügungen kommt es allerdings immer vor, dass ein Ärzteteam Patienten definitiv retten könnte, aber Reimann und seine Kollegen in solchen Fällen gezwungen sind, Menschen sterben zu lassen. „Der Tod wird mir hier ein Stück weit vorgeschrieben und befohlen“.

Bei Reimanns Operationen kann einiges schiefgehen: Gerade bei einem Schlaganfall-Patienten können schwerwiegende Schäden auftreten. Er kann die Fähigkeit verlieren, zu sprechen, zu sehen oder es können Lähmungserscheinungen auftreten. So kann es vorkommen, dass Reimann Patienten vor dem Sterben bewahrt, sie danach aber durch Schäden im Gehirn gelähmt sind. „Letzteres würde ich dem Tod immer vorziehen. Mich könnte man auch im Rollstuhl an die Nordseeküste stellen und ich wäre glücklich. Auch so erachte ich ein Leben noch als lebenswert“, sagt Gernot Reimann.

„Da kommt ja der beste Arzt der ganzen Klinik“, ruft eine Krankenschwester, als Reimann die Intensivstation der neurologischen Klinik betritt. Es wird gemeinsam gescherzt und Reimann begrüßt seine Ärzte mit Verbeugungen oder einstudierten Handschlägen. Lediglich die piependen Geräusche und die lauten Beatmungsgeräte erinnern daran, dass auf diesem Flur zehn Menschen behandelt werden und hier jede Woche Patienten sterben. Die Stimmung unter den Ärzten wirkt entspannt, doch trotzdem sind sich alle dem Ernst der Lage bewusst. Sobald es wieder um Leben geht, wird das Team schnell professionell.

Ein Bett auf der Intensivstation

Während der Operationen ist Druck für Reimann als Arzt immer gegenwärtig. Diesen kann er allerdings meistens gut ausblenden. In seiner Anfangszeit als Arzt war das allerdings nicht immer so leicht: Früher wurde er in Notsituationen in die Frauenklinik gerufen, um gebärenden oder schwangeren Frauen zu helfen. „Da wird einem klar, dass man zwei Menschenleben verlieren kann, eins davon startet gerade erst. Und alles hängt an mir. Das ist ein Scheißgefühl. Aber da muss man durch. Das ist der Beruf und man handelt so, wie man es für die beste Lösung hält“, sagt Reimann.

Auf der Schlaganfallstation sieht Dr. Gernot Reimann nochmal bei seinen Patienten nach dem Rechten. Mit einem Blick auf den Computerbildschirm hat er die Herzfrequenz von zwölf Menschen vor Augen. Nach zwei Sekunden wendet sich sein Blick von dem Computer ab – ein Zeichen dafür, dass alles in Ordnung ist. Auf die Frage, ob es denn allen gut ginge, antwortet er trocken: „Wenn etwas nicht in Ordnung wäre, würden Sie das nicht merken. Um jetzt nervös zu werden und in Panik zu geraten bin ich einfach zu alt“, sagt der 49-Jährige überzeugt.